Il

più importante elemento dell’arredo lagunare è il palo: “bricole” per la

segnaletica dei canali, paletti, o “paline” per l’attracco delle barche,

sostegni di pontili, “vieri” per gli allevamenti dei pesci e dei mitili.

Il

più importante elemento dell’arredo lagunare è il palo: “bricole” per la

segnaletica dei canali, paletti, o “paline” per l’attracco delle barche,

sostegni di pontili, “vieri” per gli allevamenti dei pesci e dei mitili.

Il

più importante elemento dell’arredo lagunare è il palo: “bricole” per la

segnaletica dei canali, paletti, o “paline” per l’attracco delle barche,

sostegni di pontili, “vieri” per gli allevamenti dei pesci e dei mitili.

Il

più importante elemento dell’arredo lagunare è il palo: “bricole” per la

segnaletica dei canali, paletti, o “paline” per l’attracco delle barche,

sostegni di pontili, “vieri” per gli allevamenti dei pesci e dei mitili.

Il “Ritmo dei battipali” è quindi un “canto di lavoro” che era utilizzato per ritmare il lavoro. La sua nascita e la sua “vita”, ma anche la sua “fine”, sono connesse all’esistenza di quel particolare lavoro. Infatti le trasformazioni introdotte nelle tecniche del lavoro manuale, soprattutto negli ultimi cento anni, hanno fatto sì che scomparissero anche i canti che, tradizionalmente, accompagnavano ed aiutavano, i lavoratori. Oggi i pali, sia quelli in laguna per delimitare i canali, sia quelli per le costruzioni, sono conficcati o costruiti direttamente sul posto da macchinari; i primi, ancora di legno, vengono infissi con pesi che s'abbattono sulla loro sommità dopo essere stati issati da un motore, mentre i secondi, di cemento armato, sono colati e costruiti sul posto.

Per

questo il “Ritmo dei battipali”, che il “Marmolada” propone al Suo Pubblico,

vuole restare, senza alcun rimpianto, la testimonianza di un passato e di una

civiltà colmi di glorie e di fasti ma, anche, di tanti sacrifici e fatiche.

Per

questo il “Ritmo dei battipali”, che il “Marmolada” propone al Suo Pubblico,

vuole restare, senza alcun rimpianto, la testimonianza di un passato e di una

civiltà colmi di glorie e di fasti ma, anche, di tanti sacrifici e fatiche.

I primi studiosi di “canto popolare” o d'etnomusicologia -e siamo nel XIX secolo- individuano il pezzo sia come ritmo, ma anche come canto, canzone o cantilena; forse, “ritmo” é il termine più appropriato, visto che doveva aiutare, ritmandole, l’alzata, con le braccia, e la successiva caduta del maglio, o mazzapicchio, sulla testa del palo.

Uno dei primi studiosi, G. Pullé, scrive di questo canto: “...Al momento pertanto che più fervea ne’ lontani tempi l’opera del fabbricare questa mirabil città, doveva la laguna veneta risuonar tutta all’intorno di quella monotona salmodia che i batti-pali intuonavano, e che noi udiamo ancora oggidì laddove si gittano le fondamenta di qualche nuova fabbrica. Le canzoni dei batti-pali son varie, ma tutte però convengono ad un dipresso negli stessi concetti, talché molto fra loro s'assomigliano; ed uguale poi per tutte é la musica, la quale ha un suono triste, monotono e finisce costantemente in un ritornello che somiglia ad un grido prolungato...”.

Lo stesso studioso, riferendosi ai testi, ebbe l’impressione, in un primo momento, che gli stessi fossero stati frutto di improvvisazione, ma poi, avendo udito altrove le stesse parole, si convinse che quei canti, pur lunghi, erano veramente canti tradizionali tramandati, “...da chi meglio e da chi peggio...” a memoria.

Esistono diverse versioni del testo, composto da frasi che non hanno alcun significato compiuto, che non raccontano alcuna vicenda, ma che, pur prendendo spunto dalla storia e dagli emblemi della Serenissima e pur ricordando la fede e la religione, avevano come unico scopo quello di ritmare il lavoro.

Vi s'invoca Dio, Cristo e la Madonna ma, anche,

si sente inneggiare al Leone di San Marco, quello con la spada al posto del

Vangelo

[1];

non mancano i ricordi del glorioso Arsenale né per la “bela piaza che xe a

San Marco” e neppure l’odio per i pagani “cani de mori” o “el

turco cane”. A volte si trovano degli sconfinamenti che potrebbero definirsi

triviali se non fossero bonari e privi di malizia. Il tutto è quindi un assieme

di sacro e profano, di nostalgico e positivo, d'avventura e di fierezza, un

miscuglio di doti e di debolezze che

furono

poi quelle del popolo della Serenissima.

furono

poi quelle del popolo della Serenissima.

La prima registrazione[2], e la successiva trascrizione di questo canto avvenne nel 1954 a Pellestrina (Venezia) da parte di Alan Lomax[3], mentre il testo, ed anche l’andamento musicale, ai quali si riferisce la nostra esecuzione, sono tratti da “I canti popolari italiani” di R. Leydi (1973).

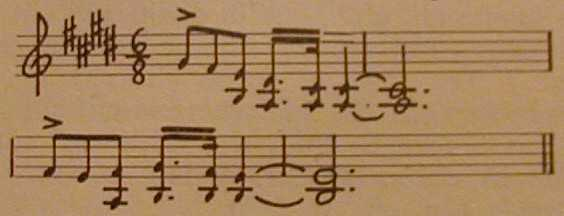

Lo sviluppo della linea melodica,

rappresentato nelle immagini a fianco, é invece parte di una lezione

registrata dal musicista Luigi Nono a

Venezia,

in una data non precisata, compresa fra il 1962 ed il 1965; e ciò ad ennesima

conferma di come anche famosi musicisti abbiano studiato il cosiddetto “canto popolare” e ad esso

si siano, a volte, ispirati. Quello che ascolterete nell’esecuzione del

“Marmolada”, non è il canto come era eseguito dai battipali durante il loro

lavoro, ma è un pezzo elaborato ed armonizzato a quattro voci maschili da

Giorgio Vacchi, musicista e

direttore del Coro Stelutis di Bologna. Questa armonizzazione prevede una

introduzione musicale, che vuole

essere descrittiva dell’ambiente

lagunare, ed una parte di due solisti, ritmati dall’accompagnamento del coro,

che, nell’emissione delle voci, esprimono la fatica.

Venezia,

in una data non precisata, compresa fra il 1962 ed il 1965; e ciò ad ennesima

conferma di come anche famosi musicisti abbiano studiato il cosiddetto “canto popolare” e ad esso

si siano, a volte, ispirati. Quello che ascolterete nell’esecuzione del

“Marmolada”, non è il canto come era eseguito dai battipali durante il loro

lavoro, ma è un pezzo elaborato ed armonizzato a quattro voci maschili da

Giorgio Vacchi, musicista e

direttore del Coro Stelutis di Bologna. Questa armonizzazione prevede una

introduzione musicale, che vuole

essere descrittiva dell’ambiente

lagunare, ed una parte di due solisti, ritmati dall’accompagnamento del coro,

che, nell’emissione delle voci, esprimono la fatica.

Bibliografia

- Civiltà veneziana di Perocco-Salvadori edizioni La Stamperia di Venezia

- Canti popolari italiani di Leydi, Edizioni Mondadori 1979

- I canti del mare di V. Savona, edizioni Mursia 1980

[1] Nella iconografia tradizionale il leone di San Marco, quando la Serenissima era in guerra, veniva raffigurato o con il Vangelo chiuso o con la spada in pugno.

[2] Una trascrizione del solo testo, da parte di Ludovico Foscari, si trova negli “estratti” di ATENEO VENETO, Anno CXXXIII, Volume 129 n.4-5-6 Aprile-Maggio-Giugno, 1942.

[3] Etnomusicologo di fama mondiale che ha effettuato ricerche principalmente negli Stati Uniti ed in tutta Europa.